CLINIC BLOG

口腔顔面領域の歯科医学〜歯原性角化嚢胞とは?〜

こんにちは🌞

北24条かやの歯科クリニックのどいです。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今年の暑さはほんとうに異常ですね🥵

比較的暑い地方の出身の私ですが、流石に堪えております🫠

適度に休憩と水分補給をし、熱中症に気をつけていきましょう。

では本題に入りまして、今回は「歯原性角化嚢胞(しげんせいかっかのうほう)とは?」について書かせて頂きます。

【🦷歯原性角化嚢胞(しげんせいかっかのうほう)🦷】

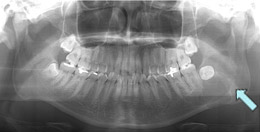

顎の骨の中に埋まったままで生えてこない歯(埋伏〈まいふく〉歯)のまわりにふくろができたものです(含歯性嚢胞、歯原性角化嚢胞)。

かつて「角化嚢胞性歯原性腫瘍(かっかのうほうせいしげんせいしゅよう)」という名称で良性腫瘍に分類されていましたが、2017年からWHOによって嚢胞に分類し直されました。顎骨(あごの骨)のなか、とくに下顎角部から下顎枝部に下顎の智歯(おやしらず)の欠如とともに発生することが多いとされています。

【🦷原因🦷】

主に歯胚(歯の芽)組織が嚢胞化することにより生じます。

【🦷症状🦷】

10〜20歳代の比較的若い人に多くみられ、上顎の前歯部、下顎の親しらずの部位にできやすいものです。

はじめは症状がほとんどないため、比較的大きくなって発見されることが多く、骨のふくらみが外からさわれる、周囲の歯の位置が異常になる、歯の生えかたの障害になるなどで見つかります。時に多発性にできることがあります。基底細胞母斑(きていさいぼうぼはん)症候群という全身的疾患の一症状であることもあり、注意する必要があります。

【🦷治療🦷】

手術により摘出します。再発しやすいため、摘出時には、病巣が接している骨面を一層削りとることが勧められています。大きい嚢胞では、開窓療法*(かいそうりょうほう)によって嚢胞の縮小をはかってから摘出することもあります。

開窓療法*:囊胞壁の一部を切除して口腔と交通させ、囊胞内容液を流出させて囊胞腔の縮小と周囲骨組織の再生修復を図る方法のこと

以上、いかがでしたでしょうか?🤔

今回は顎骨内に発生する嚢胞で「歯原性角化嚢胞」について説明させて頂きました。

比較的無症状の病変で、親知らずの治療の際にに発見される場合が多い嚢胞です。

もし、治療中において歯原性角化嚢胞が発見された場合は、専門の口腔外科医とともに適切に処置させて頂きますのでご安心下さい😌

また、歯原性角化嚢胞に関して疑問や分からない点が御座いましたら、担当の歯科医師までお気軽にご相談下さいませ🙋

では、今回はこの辺で〜👋

まだまだ暑い日が続くと思いますが、

また、次回元気にお会いしましょう!

Reservation・Contact

ご予約・お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

TEL011-708-6480

【受付時間】

月・火・水・金・土・日曜日

10:00~13:00 14:30~19:00

- ※木曜・祝日は休診日となります。

- ※13:00から14:30までは、お昼休みのため自動応答メッセージになりますので、ご用件のある方は診療時間中にご連絡ください。

- ※最終診療受付時間は診療終了時間の30分前となっております。

インターネットでのご予約

初診の方は下記ボタンよりご予約を承っております。この機会にぜひご利用ください。

- ※初診の方のみ、上記ボタンより、24時間WEB予約を承っております。初診の方以外は、お手数ですが、お電話にてご予約ください。

- ※ご希望の予約枠が埋まっている場合は、お電話でご相談ください。