CLINIC BLOG

口腔顔面領域の歯科医学〜粘液嚢胞とは?〜

こんにちは🌞

北24条かやの歯科クリニックのどいです。

今年は異常に長かった暑い日々も、もうすっかり過ぎ去ったのでしょうか?

朝晩はかなり冷えるようになり、昼間はスッキリと晴れて一気に過ごしやすくなりましたね😊

寒暖差が激しいので体調管理には気を付けていきたいところです⚠️

では本題に入りまして、今回は「粘液嚢胞(ねんえきのうほう)とは?」について書かせて頂きます。

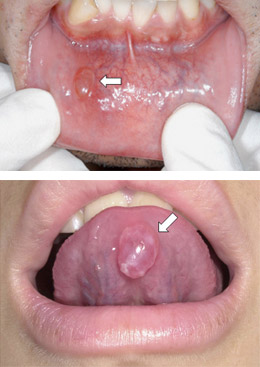

《粘液嚢胞》

《ガマ腫》

【粘液嚢胞とは?】

唾液が出てくる管が閉塞して唾液が貯まったり、唾液の出る管が破れて、唾液が漏れだしてその周囲を線維性の薄い組織が取り囲むことにより生じる嚢胞です。下唇や舌下面に多くみられます。なお、舌下腺から分泌された唾液が口底部に貯留して生じる粘液嚢胞をラヌーラ(ガマ腫)といいます。

口腔外科領域における軟組織嚢胞の大部分が本症です🧐

【原因】

口腔粘膜には無数の小唾液腺が存在します。唾液腺の流出機能障害によって生ずる粘膜下の粘液貯留現象で粘液嚢胞が発症します。口腔粘膜に多数存在する小唾液腺に関連して生ずるものを粘液瘤(mucocele)といいます。特に口底部に出現する大きなものをガマ腫(ranula)とよんでいます。

臨床的に比較的多い病変で、また診断も容易な病変ですが、原因や成り立ちなどについては不明な部分も多いです😓

原因の可能性としては…、

①粘膜を噛んでしまう(誤咬):粘膜を傷つけてしまい、この傷が治るときに、唾液を出す管が詰まってしまうことによって粘液嚢胞になると考えられています。

②口内炎:口内炎で粘膜が傷ついても同じように粘液嚢胞の原因となります。

③歯の先端や器具があたる:歯並びが悪いなどの理由から、いつも同じところに歯の先端などがあたっていたり、または歯並びの矯正のための矯正器具や入れ歯などがあたって、粘膜を傷つけてしまう場合も同様に粘液嚢胞の原因とされています。

などが、考えられます。

【症状】

大きさは5mm前後が大多数で、1cmを越えるものは少ない。

5mm程度の水胞が出来る粘液嚢胞は、主に下唇の粘膜や頬の粘膜にできるものが多く、その次によく出来るのが舌下といわれてます。

無痛性であるため放置されることも多いが、容易に機械的刺激で破損し、粘稠な内容液を放出して消失してもほとんど必ず再発してきます。

自然に治癒することはほとんどないといわれてます😭

【好発年齢・部位】

年齢的には10歳未満から30歳代までにほぼ均等して多く、50歳以後の発症は少ない。

ほとんどが下唇に発症するが、時に舌下部、頬粘膜にも見受けられます。

【治療法】

治療は切除を基本としますが、大切なのは、原因となっている小粘液腺を同時に除去することです。

以上、いかがでしたでしょうか?

今回は口腔粘膜に発生する嚢胞で「粘液嚢胞」について説明させて頂きました。

比較的無症状に経過し、気がついたらできていたということもよくあります。

もし、粘液嚢胞ができてしまった、または粘液嚢胞かもしれない?という患者様は一度、担当の歯科医師にご相談下さい🙋

専門の口腔外科医とともに適切に処置させて頂きます。

では、今回はこの辺で〜👋

時節柄、寒暖差の激しい季節となりました。

皆さま、どうかご自愛くださいませ🙇

Reservation・Contact

ご予約・お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

TEL011-708-6480

【受付時間】

月・火・水・金・土・日曜日

10:00~13:00 14:30~19:00

- ※木曜・祝日は休診日となります。

- ※13:00から14:30までは、お昼休みのため自動応答メッセージになりますので、ご用件のある方は診療時間中にご連絡ください。

- ※最終診療受付時間は診療終了時間の30分前となっております。

インターネットでのご予約

初診の方は下記ボタンよりご予約を承っております。この機会にぜひご利用ください。

- ※初診の方のみ、上記ボタンより、24時間WEB予約を承っております。初診の方以外は、お手数ですが、お電話にてご予約ください。

- ※ご希望の予約枠が埋まっている場合は、お電話でご相談ください。